人と人との距離が近い宿で感じる、真の「おもてなし」—— 光風湯圃べにや(あわら温泉)

2025.05.01

福井・あわらの魅力を”おもてなし”の視点から発信するインタビューシリーズ。 第3回目は、あわらで最も小さな宿「光風湯圃(こうふうゆでん)べにや」の奥村紘生さんにお話を伺いました。 わずか17室の客室を持つ旅館が、なぜ全国からのリピーターに愛され、ミシュランガイドにも掲載されるに至ったのか。 そこには、「人の力でしか生まれない感動」という秘訣がありました。

津田

べにやさん独自の「おもてなし」とは、どのようなものでしょうか?また、他の宿との違いや、「ここでしか味わえない」と言えるこだわりがあれば教えてください。

奥村氏

当館はわずか17室の宿泊施設です。あわら温泉の中でも最も小規模な宿のひとつであり、良くも悪くも”人と人との距離が近い”という特徴があります。 私たちはこの特性を「強み」として積極的に捉えています。

例えば、送迎の際に交わされたお客様との何気ない一言が迅速にスタッフ間で共有され、その後の滞在時にはその情報をもとに、全スタッフが連携して最適なおもてなしを提供することができます。 言葉にされなくても、”かゆいところに手が届く”きめ細やかな対応ができるのは、スタッフ一人ひとりの豊かな想像力と繊細な気配りがあってこそです。

創業以来、お部屋食というスタイルを守り続けていますが、これは効率だけを考えれば決して効率的なものではありません。しかし、私たちは人の手でしかできない”その方だけに合った”パーソナライズされたサービスを届けたいと考えています。 同時に、過度な非日常感では疲れを感じる方もいらっしゃるため、「上質な日常を一緒に過ごす」ような、自然な心地よさを最も大切にしています。

津田

高品質なサービスを保つために、スタッフ教育や理念の共有はどのように行われていますか?

奥村氏

当館では一般的なアンケート調査よりも、日々のお客様との何気ない会話から得られる生の声を何よりも重視し、スタッフ同士で緻密に共有するよう努めています。 厨房スタッフに至るまでが、こうした情報に目を通し、「どうしたらさらにお客様に喜んでいただけるか?」を自発的に考え、行動する文化が根付いています。

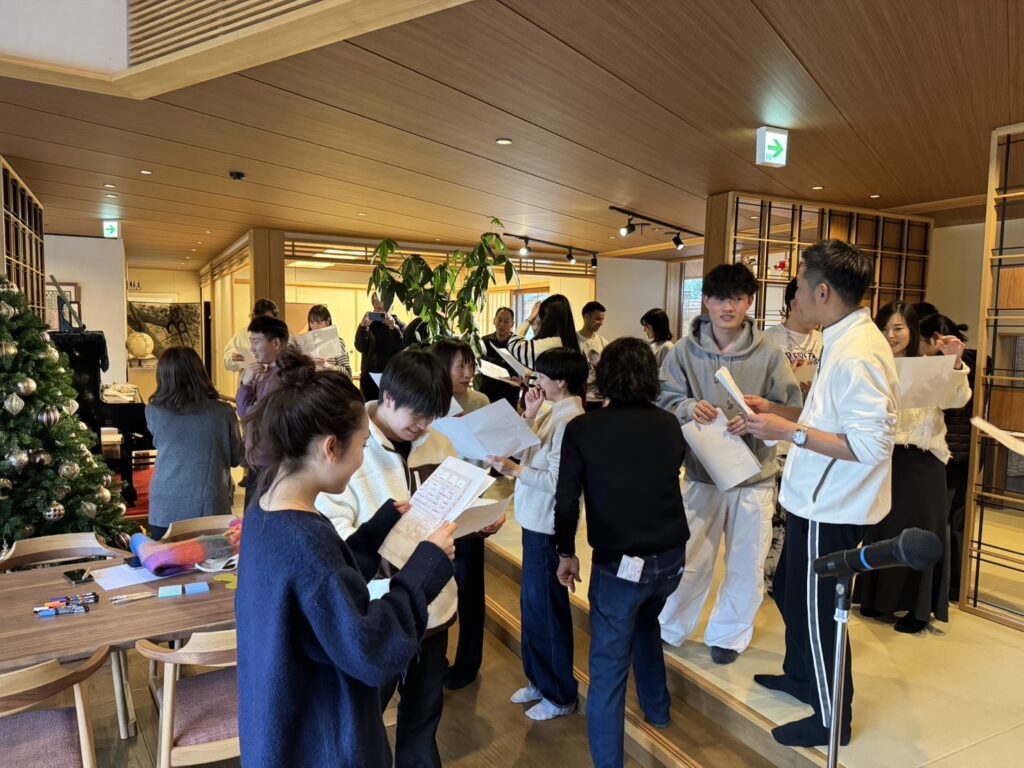

また、年に2〜3回は専門家を招いたスタッフ向けのワークショップを開催しています。ワークショップでは判断力や、想像力、そして実践に移す行動力などを様々な角度から刺激し「どうしたらより楽しく、心豊かに働けるか?」を考える機会にしています。仕事への向き合い方を考えたり、これまでの振り返りの共有の時間を設けることで、マインドセットやモチベーションの向上にもつながっています。

そのおかげなのか当館は新卒の離職率も低く、各スタッフが自分の”キャリア目標”を持てるようなサポート体制も整えています。 講師の方とは事前に入念な打ち合わせを行い、スタッフが少しでも多くの気づきや喜びを持ち帰れるよう工夫しています。

津田

長く受け継がれてきた伝統を守りながら、現代のニーズに応える工夫はありますか?

奥村氏

2018年に建物を火災で全焼しましたが、その後の再出発をひとつの転機として、伝統を単に「守るべきもの」から「お客様に楽しんでいただくもの」へと考え方を柔軟に進化させました。

具体例を挙げると、女性のお客様がお座敷で長時間過ごすことの負担を軽減するための設えの見直しや、効率化のためのシステムの導入も積極的に行っています。ただし、最終的な判断や対応は必ず人の手と目で行うという原則を堅持しています。

昔ながらの日本の美意識と価値観を大切に残しつつも、現代の生活スタイルの中で無理なく心地よく過ごしていただける旅館づくりを日々追求しています。

津田

地元食材の活用や、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みについて教えてください。

奥村氏

お料理のベースメニューは月に一度の頻度で見直しを行い、地元・あわらをはじめ、三国、勝山など近隣地域の生産者の方々と緊密に連携しています。 顔が見える関係性のある生産者さんの思いや哲学を十分に理解し、その想いごと料理を通してお客様に届けるよう心がけています。

一例として、朝食にお出しする卵を産み終えた”ひね鶏”も廃棄せず、ミンチにして別の料理で再利用するといった取り組みも実践しています。これもSDGsの視点から見た食材の循環利用の一環であり、食材と生産者の方への敬意だと思っています。

また、生産者の方々に直接ワークショップに参加していただく機会も設け、食材の提供だけにとどまらない”人と人とのつながり”を大切にしています。

津田

館内の建築や空間デザインに込めた思い、また省エネや自然素材などの配慮はありますか?

奥村氏

2021年に「光風湯圃べにや」として全面リニューアルを果たしました。 “光と風、温泉と地域の恵み”という四つの要素を存分に感じていただけるよう、随所に大きな窓を配置し、自然光と爽やかな風を惜しみなく取り入れる建築設計となっています。

館内の長い廊下の床下には温泉の源泉を通し、自然な床暖房として有効活用。これはお客様に心地よい温もりを提供するだけでなく、私たちにとっても環境に配慮した持続可能な設計となっています。

また、客室を独立性の高い構造にしたのも、長期的な視点で今後の時代に則した設備投資や改築していく将来を考慮した結果です。 静謐で、ゆとりある時間を過ごしていただけているのは、スタッフのサービスだけでなく、空間そのものが持つ力も大きく寄与しているのかもしれません。

津田

地域の文化や行事との連携について教えてください。

奥村氏

新たに旅館を建築する際、あえて”門”をつくらなかったのは、地域に開かれた宿でありたいという強い想いがあったからです。代わりに縁側を設けることで、地元の方々がふらりと立ち寄り、くつろげる空間を創出しました。その結果、祭りの時期など自然と人が集まり、交流が生まれるようになりました。

当館の立地条件も恵まれており、温泉街のにぎわいの”中心の渦”に位置するような感覚を味わうことができます。 市外から来たスタッフが「あわらって意外と飲食店が充実していますね」と新鮮な視点で教えてくれることもあり、地域の新たな魅力をスタッフ同士で日々発見し、共有しています。

津田

「旅館版ミシュラン」掲載について、経緯や感想をお聞かせください。

奥村氏

実は掲載が決まったことを知ったのは、新聞社の方が突然玄関前に訪れ、取材をしてくださったときでした。その後、正式にミシュラン掲載の知らせを受けました。

選定理由として「建物と伝統文化への畏敬の念」という言葉が添えられていて、たった1日の滞在、しかも誰が審査員だったのかも全く分からない状況の中で、私たちの普段通りの”日常のおもてなし”が評価されたことが、何よりも嬉しく思いました。

掲載によって売上が劇的に増加するとういわけではありません。しかし、こうした国際的評価を頂けることは、スタッフ全員の誇りとなり、日々の仕事への自信につながっています。

津田

これから挑戦したいことや、未来に向けたビジョンをお聞かせください。

奥村氏

「All for Our Guest(オール・フォー・アワー・ゲスト)」——お客様のために。 これは私たちのブランドスローガンですが、単に「お客様は神様」という古い考え方ではありません。私たちの宿を選んでくださったその貴重な一日に、いかに心を込めて寄り添えるか。そこにこそ、人が提供するサービスの本質的な価値があると確信しています。

今の時代、人が直接介さなくても解決できることが急速に増えていますが、それでも当館では30%以上が直接のお電話でご予約を頂き、その多くが”お話”から始まります。 たとえそれが即座の予約につながらなくても、会話を通じて「人が人にもたらすぬくもりや感動」、その繊細な感覚を何よりも大切にしています。

最新テクノロジーの恩恵を享受しつつも、次の世代にも確実に引き継ぐことのできる「人と人を温かく結びつける”価値”」を、これからも磨き続けていきたいと考えています。

おわりに

光風湯圃べにやさんの「おもてなし」の真髄は、そこに集う一人ひとりの「想い」が日々積み重なっていくプロセスそのものにあります。 小規模な宿だからこその”距離の近さ”が、どんな大規模な宿泊施設にも決して負けない感動と記憶を生み出しています。今後も地域の文化と伝統を大切に守りながら、常に変化を楽しむ柔軟な姿勢で、未来を見据えて進化し続けるべにやさん。 心からのおもてなしを体験するために、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。